海と坂と、時代の記憶が重なる街

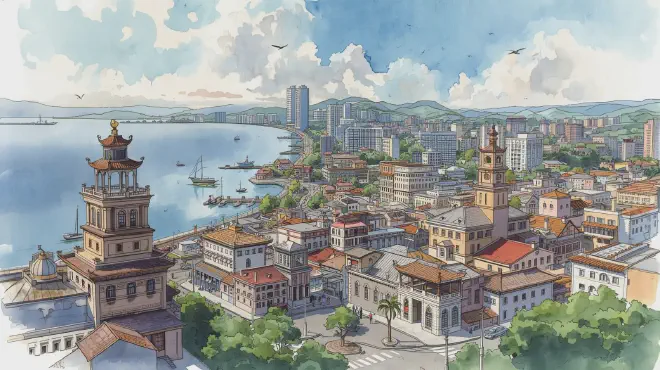

大連という街は、地図の上で見るとまるで海へ飛び出そうとする鳥のように、遼東半島の先端から黄海へと突き出している。かつてロシアが租借し、日本が統治し、そして中国へと返還された歴史を持つこの港町には、いくつもの時代の記憶が層をなして積み重なっている。

街を歩けば、ロシア風の石造建築と日本統治時代の赤レンガ、そして現代中国の高層ビルが違和感なく混在している。坂の多い地形は函館や長崎を思わせ、海風が運ぶ潮の香りは、どこか懐かしさを感じさせる。大連は東北地方の玄関口でありながら、温暖な気候に恵まれ、夏は避暑地として、冬も比較的穏やかな気候が続く。

この街を訪れようと思ったのは、ただ観光地を巡りたいという気持ちからではなかった。重なり合う歴史と、それでもなお前を向いて生きる人々の営みを、この目で確かめたかったのだ。

1日目: 潮風に迎えられて

大連周水子国際空港に降り立ったのは、午後の早い時間だった。空港を出ると、想像していたよりも穏やかな空気が頬を撫でる。十月末の大連は、もう秋の深まりを感じさせる季節だが、海の街特有の湿り気を含んだ風は冷たすぎず、心地よかった。

空港から市内へ向かうバスの窓から見える景色は、予想を裏切るほど緑が多い。街路樹が整然と並び、ところどころに小さな公園が見える。大連が「アカシアの街」と呼ばれることを後で知るのだが、この時点ではただ、清潔で整った街並みに好印象を抱いていた。

宿を取ったのは中山広場の近く、古い建物を改装した小さなホテルだった。荷物を置いてすぐ、私は街歩きに出た。初日の午後はまだ明るく、歩き回るには十分な時間がある。

中山広場は、ロシア租借時代に造られた放射状の道路が集まる円形広場だ。中央に立つと、十本の道が四方八方へ伸びている。周囲を囲むのは、旧満鉄本社ビルや旧横浜正金銀行大連支店など、百年以上の歴史を持つ建築物たち。夕暮れが近づくにつれ、これらの建物は柔らかな光に包まれていく。

広場のベンチでは、老人たちが将棋を指し、その周りを数人が取り囲んでいる。誰かが良い手を打つたびに、観衆から声が上がる。私はその輪の外側に立って、しばらく眺めていた。言葉は分からなくても、勝負の緊張感や、仲間内の親密さは伝わってくる。

夕食は広場近くの小さな餃子館へ入った。「老辺餃子」という看板が出ている。大連は餃子発祥の地とも言われ、街中に餃子専門店が点在している。店内は地元の人々で賑わっていた。

メニューを指差しながら、茴香餃子 (フェンネル入り餃子) と韮菜鶏蛋餃子 (ニラと卵の餃子) 、それに酸辣湯を注文した。やがて運ばれてきた餃子は、想像していたよりも皮が薄く、中の具がうっすらと透けて見える。一口頬張ると、茴香の独特な香りが口いっぱいに広がった。日本ではあまり馴染みのないこの香草の風味が、不思議と餃子の旨味と調和している。

店を出ると、もう日が暮れかけていた。中山広場へ戻る道すがら、ライトアップされ始めた建物群が、昼間とはまた違う表情を見せている。ロシア風、ヨーロッパ風、日本風が混ざり合ったこの街並みは、複雑な歴史の証人でありながら、今はただ美しい夜景として人々を楽しませている。

ホテルへの帰り道、小さな書店を見つけて立ち寄った。旅先で本屋に入るのが好きなのだ。大連の歴史を扱った写真集を手に取り、パラパラとめくる。白黒写真の中の大連は、今歩いてきた街とどこか地続きでいて、同時に遠い世界のようにも感じられた。

部屋に戻り、窓を開けると、どこからか海の匂いがした。地図で確認すると、ここから港までは歩いて十分ほどの距離だ。明日は海沿いを歩いてみようと思いながら、私は最初の夜を終えた。

2日目: 海沿いを歩き、人の営みに触れる

朝、ホテルの朝食は簡素だったが、温かい豆漿 (豆乳) と油条 (揚げパン) 、それに小籠包がついていた。油条を豆漿に浸して食べる朝食は、中国北方の定番だと聞いていたが、実際に味わってみると素朴で飽きのこない美味しさだった。

この日は星海広場から老虎灘海洋公園方面へ、海岸線を辿って歩く予定を立てていた。ホテルを出て路面電車に乗り、星海広場へ向かう。車窓から見える街並みは、昨日の旧市街とは様相が異なり、現代的な高層ビルが立ち並んでいる。

星海広場に着いたのは午前十時頃。アジア最大級といわれるこの広場は、その広さに圧倒される。中央には巨大な漢白玉の華表 (中国の伝統的な柱) が立ち、周囲には各時代を象徴する足跡のレリーフが埋め込まれている。海側へ目をやると、青い海が広がり、遠くに貨物船が行き交うのが見える。

広場では、凧揚げをする親子連れ、太極拳をする老人たち、ローラースケートを楽しむ若者たちが、それぞれの時間を過ごしている。私も海岸沿いの遊歩道を歩き始めた。潮風が強く、髪が顔にかかる。海の青さと空の青さが溶け合い、境界が曖昧になっている。

遊歩道を一時間ほど歩いただろうか。小さな漁師町のような一角に差し掛かった。干した魚を並べる店、網を繕う老人、港で獲れたばかりの海産物を売る露店。ここには観光地化されていない、生活の匂いがあった。

露店の一つで、おばさんが大きな蟹を掲げて何か言っている。値段を聞いているのだろう別の客とのやり取りを見ていると、おばさんが私に気づいて笑顔で手招きした。言葉は通じないが、蟹を持ち上げて見せてくれる。立派な梭子蟹 (ワタリガニ) だ。買っても調理する場所がないことを身振りで伝えると、おばさんは理解したように頷き、それでも親しげに話しかけてくる。その声の調子が温かく、私も笑顔で応じた。

昼食は、その漁師町で見つけた小さな食堂で取ることにした。「海鮮炒麺」と「蒜蓉蒸扇貝」 (ニンニク蒸しホタテ) を注文する。程なくして運ばれてきた料理は、見た目は飾り気ないが、新鮮な魚介の旨味がしっかりと感じられた。特に蒸しホタテは、ニンニクの効いたソースが貝の甘みを引き立て、思わず箸が進む。

食後、再び歩き始めた。午後の陽射しが少し強くなり、額に汗がにじむ。老虎灘海洋公園の手前で、棒棰島へ続く道を見つけた。この島は、その形が洗濯用の棒に似ていることから名付けられたという。実際には陸続きの半島だが、岩がちな海岸線と透明度の高い海が美しい場所として知られている。

島へ渡る道すがら、松林の中を抜けていく。潮風に混じって松の香りがする。小さな浜辺に出ると、数人の地元の人が岩場で釣りをしていた。私は岩に腰を下ろし、しばらく海を眺めていた。波が岩に当たり、白く砕ける。遠くに見える大連の街並みが、この静かな場所からは別世界のように感じられる。

ここでぼんやりと一時間ほど過ごしてから、私は再び街の中心部へ戻ることにした。夕方、ロシア風情街を訪れた。帝政ロシア時代の建築様式を再現したこの一角は、石畳の道に沿ってカラフルな建物が並ぶ。土産物店やカフェ、レストランが軒を連ねているが、夕暮れ時のこの通りには、どこかノスタルジックな雰囲気が漂っている。

夕食は、ロシア料理店に入った。ボルシチとピロシキ、それにロシア風の黒パンを注文する。大連という街の持つ多層性を、料理を通じて感じる夜だった。ボルシチの深い赤色と、ほのかな酸味。ピロシキの中から溢れる肉汁。窓の外では、ライトアップされたロシア風の建物が、まるで異国の街に迷い込んだような錯覚を与える。

ホテルへ戻る道、私は今日一日で見た様々な顔を持つ大連を思い返していた。現代的な広場、昔ながらの漁師町、静かな島、そして異国情緒あふれる街並み。これらすべてが一つの街の中に共存している。その懐の深さに、この街への興味はさらに深まっていった。

3日目: 別れの朝と、心に残るもの

最終日の朝は、少し早く目が覚めた。まだ街が静かなうちに、もう一度歩いてみたいと思った場所があった。旅順口だ。

大連の南西約四十キロに位置する旅順は、日露戦争の激戦地として知られる。歴史の重みを感じる場所へ、旅の最後に足を運びたかった。

朝食を早めに済ませ、バスで旅順へ向かう。一時間ほどの道のりだ。車窓からは、徐々に山がちな地形へと変わっていく景色が見える。

旅順に着くと、まず白玉山へ登った。ここには旅順港を見下ろす納骨塔がある。頂上へ続く階段を登りながら、息が切れる。振り返ると、眼下に旅順の街と港が広がっていた。ここで多くの命が失われたことを思うと、この穏やかな景色がかえって胸を締め付ける。

山を降り、203高地を訪れた。今は緑に覆われた丘に、砲弾の形をした慰霊塔が立っている。ここでも、かつての激戦を思わせるものは少ない。ただ、説明板に記された数字と、風に揺れる草木だけが、静かにその記憶を伝えている。

正午近くに大連市街へ戻った。空港へ向かう前に、もう一度だけ中山広場を訪れたかった。

昼下がりの広場は、初日に見たのと同じように、人々の生活の場として機能していた。老人たちが将棋を指し、母親が子供と散歩し、若者がベンチで談笑している。この三日間、私はこの街の表層をなぞっただけに過ぎない。けれど、確かに何かを感じ取ることはできた。

時間が許す限り、私は広場の周りをゆっくりと歩いた。一つ一つの建物の窓を見上げ、石畳の質感を足の裏で感じ、潮風の匂いを深く吸い込んだ。

最後の食事は、広場近くの小さな麺館で、簡単な炸醤麺を食べた。甘辛い肉味噌が麺に絡み、きゅうりの千切りが爽やかさを添える。何の変哲もない一杯の麺だったが、不思議と心に残る味だった。

空港へ向かうバスの中で、私は車窓を流れていく大連の街を目に焼き付けようとした。坂道、街路樹、古い建物、新しいビル。それらが次々と後ろへ過ぎていく。

搭乗ゲートで待つ間、私は旅の断片を思い返していた。餃子の香り、海の青さ、老人たちの笑い声、ロシア風の建物、漁師町のおばさんの笑顔、旅順の静けさ。それらは記憶の中で既に少しずつ変容し始め、やがて「大連」という一つのイメージに集約されていくのだろう。

飛行機が離陸し、窓の下に大連の街が小さくなっていく。海に突き出た半島の形がよく見える。この街の持つ複雑さと、それでいて包容力のある雰囲気を、私は忘れないだろうと思った。

空想の中の確かな記憶

ここまで記してきた大連への旅は、実は私が実際に体験したものではない。これは「空想旅行」として、AIの助けを借りながら紡いだ物語である。

しかし不思議なことに、書き進めるうちに、これらの情景は私の中で確かな手応えを持ち始めた。中山広場の石畳の感触、茴香餃子の独特な香り、星海広場の潮風、旅順の静けさ。それらは架空でありながら、どこか本当に経験したもののように感じられる。

大連という街は実在し、ここに記した多くの場所や料理、文化も実際に存在する。私はそれらの情報を組み合わせ、一人の旅人の視点から再構成した。その過程で生まれたのは、事実と想像が混ざり合った、新しい種類の「記憶」だった。

もしかすると、旅の本質とは体験そのものよりも、その体験をどう受け止め、どう心に刻むかにあるのかもしれない。空想であっても、心を込めて想像した風景は、時に現実の記憶と同じくらいの重みを持ち得る。

いつか本当に大連を訪れる日が来たら、この空想旅行で紡いだ情景と、実際の体験がどう重なり、どう異なるのかを確かめてみたい。そしてきっと、その時には新たな発見と、予想もしなかった感動が待っているだろう。

旅とは、移動することだけではない。想像することも、また旅の一つの形なのだと、この空想旅行を通じて私は感じている。