石窟と煙の町、大同

山西省北部に位置する大同市は、中国の古都のひとつとして、その深い歴史と荒涼とした風景に独特の魅力をたたえている。かつて北魏の都であったこの地は、雲崗石窟をはじめとする仏教遺跡の宝庫であり、また石炭産業の中心地として近代化の波にも揉まれてきた。町には新旧が入り混じり、冷たい風が吹き抜ける中に、過ぎ去った時代の影が色濃く残されている。

冬には乾いた空気が骨にしみ、春には黄砂が空を曇らせる。けれども、その過酷さの中にこそ、この町の静かな誠実さと、美しさが潜んでいるように思える。

ここを訪れたのは、旅というより、ひとつの時間の縁に導かれたような気持ちだった。

1日目: 乾いた風と仏たちの静けさ

北京西駅を朝早く発つ高速列車に乗り、大同に着いたのは正午前。駅を出ると、空は澄んでいるが、冷たい風が頬を撫でていく。タクシーで宿へ向かう途中、窓の外には整備された道路と、まだ建設中の高層ビル群が広がっていた。だがその合間に、古い灰色の煉瓦づくりの家屋が、風雪に耐えるように佇んでいる。

宿は旧市街の一角にある民宿で、清代の建物を改装したという中庭式の造り。木の軋む音と、仄暗い廊下の影が、まるで過去と現在をつなぎとめているかのようだった。荷を下ろし、軽く一息ついたあと、私はすぐに雲崗石窟へ向かった。

タクシーで40分ほど西へ走ると、岩山の中腹にぽっかりと開いた無数の窟と、そこに彫られた仏たちが現れる。雲崗石窟。5世紀の北魏時代に掘られたそれは、中国仏教彫刻の始祖とも言える場所だ。

巨大な釈迦像が柔らかく微笑む前に立ったとき、その眼差しに自分が見透かされるような気がした。石でありながら、そこには確かに呼吸があり、祈りがあった。風が吹き抜ける洞窟の中で、観光客の声は遠く、ただ仏たちの沈黙だけが支配していた。

日が傾くころには空が灰色に染まり始め、石窟の彫刻たちはその影の中に沈んでいった。町に戻るタクシーの中で、無言のまま目を閉じると、まぶたの裏に浮かぶのは、あの巨大な顔とその静けさだった。

夜は宿の近くのローカルな食堂へ。メニューは壁に漢字でずらりと書かれているが、読めるのはごくわずか。店主の奥さんらしき女性が親切にいくつか薦めてくれた。刀削麺、羊肉の串焼き、酢漬け白菜の和え物。どれも素朴で力強く、身体が芯から温まるようだった。

部屋に戻ると、窓の外にはぼんやりと街灯の光が浮かび、通りには人影も少なかった。大同の夜は早い。静けさの中、私は枕元の灯を落とし、仏たちのまなざしを思い出しながら眠りについた。

2日目: 壁の中の町と煤けた風景

朝は、鳥の声よりも先に、どこか遠くで響く工事車両の音で目覚めた。宿の朝食は、小麦のお粥、ゆで卵、揚げパンに塩漬け菜の盛り合わせ。質素でやさしい味だった。

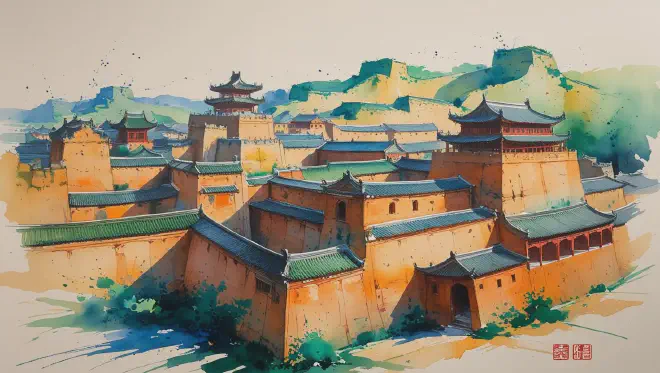

午前中は旧市街を歩いた。大同古城と呼ばれるこのエリアには、明代に築かれた城壁が今も再建されて残っている。灰色の煉瓦が続く道は、少し湿り気を帯びた土のにおいがして、歩くたびに過去の声が聞こえるようだった。

城壁の上を歩くと、東にモダンな高層ビル群、西に煉瓦の家並みが広がる。大同はまるで過去と現在の裂け目のような町で、どちらにも完全に属していない。その曖昧さが、かえって旅人の心を落ち着かせるのかもしれない。

午後は、善化寺へ。唐代に創建され、元代に再建されたこの寺院は、どっしりとした重厚な構造で、山門をくぐると一気に時代が変わったような錯覚を覚える。堂内には大きな木造仏が鎮座し、線香の香りが静かに満ちていた。

参拝のあと、寺の裏手にある茶館でひと休み。地元の年配客が囲碁を打ち、若い女性が静かに本を読んでいる。私はジャスミン茶と胡麻入りの焼き菓子を注文し、しばらくその場の空気に身を委ねていた。

日が暮れる前に再び城壁を一周し、夕食は少し格式のある店で牛肉の煮込みと山西名物の老陳醋を使った冷菜を楽しんだ。食後にサービスされた杏仁豆腐は、やさしい甘さで一日の終わりにふさわしかった。

夜、宿の中庭でしばらくぼんやりと空を見上げる。月は雲の間にかすかに浮かび、星はあまり見えなかったが、それでもその空の下に身を置くことで、何か大きな流れとつながっているような気がした。

3日目: 市場と別れの煙

最終日、早起きして近くの朝市へ向かった。煉瓦の路地の一角にある市場は、まだ暗いうちからにぎわっている。新鮮な豆腐、緑の香菜、香ばしい焼餅の匂いが立ちこめる中を、買い物袋を下げた地元の人々が行き交う。

老夫婦の店で、胡麻入りの薄焼き煎餅を一枚買い、路地の角で立ったまま頬張った。口の中に広がる香ばしさとともに、ふと胸が締めつけられるような感情に満たされた。

宿に戻り、荷物をまとめながら、中庭の梅の木に目をやる。まだ蕾のままだったが、春には白い花を咲かせるのだろう。その頃にまた来てみたい——そう思いながら、宿を後にした。

タクシーの中から見えた町の風景は、初日に見たものとは少し違っていた。灰色の建物も、煤けた壁も、どこか柔らかく見えた。旅とは、見るものが変わるというより、自分の目が変わることなのだと思う。

駅に着き、改札をくぐると、背後で風がひとつ鳴った。大同の風は、最後まで私を見送ってくれたのかもしれない。

空想でありながら確かに感じられたこと

この旅は空想であり、現実の大同を訪れたわけではない。けれども、そこにあった風景や音、匂いや人々のやさしさは、紛れもなく私の中に残っている。

石仏のまなざし、煤けた煉瓦の壁、静かな中庭、あたたかい一杯の茶。それらは空想でありながら、確かに感じられ、そして今もなお心のどこかで息づいている。

これは、空想でありながら、確かにあったように感じられる旅である。