はじめに

鼓浪嶼 (グランユー) 。この小さな島の名前を初めて聞いたとき、波が岩にぶつかって立てる太鼓のような音からその名が付けられたという話に、心が躍った。厦門 (アモイ) の沖合わずか2キロメートルに浮かぶこの島は、かつて国際共同租界として栄え、今もなお異国情緒あふれる建築群が残る特別な場所だ。

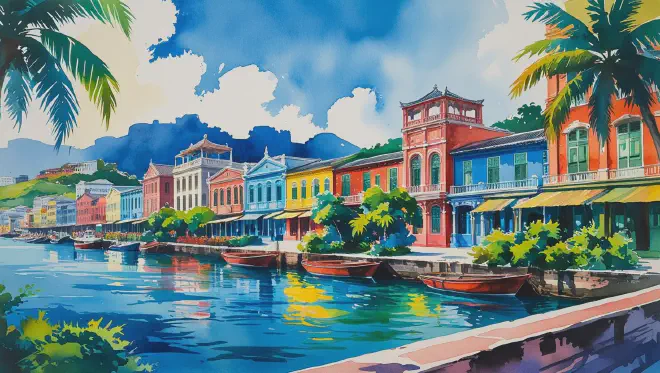

面積わずか1.87平方キロメートルの島には、車の乗り入れが禁止されており、石畳の小径を歩くと、植民地時代のコロニアル建築、中国伝統の赤レンガ造り、そして南洋風の洋館が混在する独特の景観が広がる。19世紀半ばから20世紀前半にかけて、この島にはイギリス、アメリカ、フランス、ドイツ、日本などの領事館が置かれ、東西文化が交錯するコスモポリタンな空間を形成していた。

特に音楽の島としても知られ、島の人口に対するピアノの保有率は中国で最も高いという。夕暮れ時に歩けば、どこからともなくピアノの調べが聞こえてくる。そんな鼓浪嶼の魅力に誘われて、私は2泊3日の小さな旅に出かけることにした。

1日目: 波音に迎えられて

厦門国際フェリーターミナルから約20分、小さなフェリーが鼓浪嶼の三丘田埠頭に着いたのは午前10時過ぎだった。船を降りた瞬間、潮の香りと独特の静寂に包まれる。車のエンジン音がない島の静けさは、都市の喧騒に慣れた耳には新鮮で、代わりに波の音と鳥のさえずり、そして遠くから聞こえてくるピアノの音色が空気を満たしていた。

宿泊先の「海韻客桟」は島の中心部、龍頭路近くの小さな民宿だった。築100年を超える洋館を改装した建物で、アーチ型の窓や装飾的な柱が往時の優雅さを物語っている。チェックインを済ませ、2階の海の見える部屋に荷物を置くと、窓からは青い海と対岸の厦門市街が一望できた。

午前中は島内の散策から始めた。石畳の小径は思った以上に入り組んでおり、地図を片手に歩いていても、気がつくと予想していない場所に出てしまう。それもまた島歩きの楽しみだった。港から続く龍頭路は島のメインストリートで、土産物店やカフェ、小さなレストランが軒を連ねている。「鼓浪嶼餅店」で地元名物の緑豆糕を買って味わうと、上品な甘さが口に広がった。

正午近くになると、島の最高峰である日光岩への登りを開始した。標高92.7メートルと決して高くはないが、急な石段が続く。汗をかきながら15分ほど登ると、頂上からは360度の絶景が広がった。眼下には赤い瓦屋根の洋館群が密集し、その向こうに青い海が広がる。対岸の厦門市街の高層ビル群との対比が印象的で、まるで時間が止まったような鼓浪嶼の特殊性を実感した。

昼食は日光岩の麓にある「老友記」という小さな食堂で。厦門の郷土料理である沙茶麺を注文した。沙茶醤という甘辛いソースで和えた麺は、海老や干し魚の旨味が効いていて、旅の疲れを癒してくれる。店主の陳さんは60代の穏やかな女性で、片言の北京官話で島の話を聞かせてくれた。「この島には四季があるんですよ。春は花、夏は緑、秋は実、冬は静寂。どの季節に来ても違う顔を見せてくれます」と、愛情深く語る姿が印象的だった。

午後は菽荘花園を訪れた。1913年に台湾の富豪林爾嘉が建造したこの庭園は、中国古典庭園の美しさと西洋建築の技法を融合させた傑作だ。海を借景とした設計は見事で、庭園内を歩いていると、どの角度からも美しい海の景色が望める。特に「四十四橋」と呼ばれる波型の橋からの眺めは格別で、橋の上に立つと海と庭園が一体となって見える。

夕方になると、島の西側にある観海園に向かった。ここは夕日の名所として知られている。オレンジ色に染まった空と海、そしてシルエットになった厦門の街並みを眺めながら、ベンチに座ってゆっくりと時を過ごした。観光客はそれほど多くなく、地元の老人たちが太極拳を楽しんでいる姿が微笑ましかった。

夜は龍頭路の「海風小館」で夕食。新鮮な海鮮料理が自慢の店で、蒸し魚と空芯菜炒め、そして土筍凍という厦門名物のゼリー状料理を注文した。土筍凍は見た目はシンプルだが、海の恵みの旨味が凝縮されていて、地酒の紹興酒との相性も抜群だった。

夜の鼓浪嶼は昼間とはまた違った表情を見せる。街灯に照らされた石畳の道を歩いていると、古い洋館の窓からピアノの音色が聞こえてくる。「月亮河」や「茉莉花」といった懐かしいメロディーが夜風に乗って流れ、島全体が大きな音楽ホールのように感じられた。宿に戻る道すがら、小さなバーで厦門ビールを一杯飲んで、波音を聞きながら一日を振り返った。島での最初の夜は、都市の喧騒を忘れさせてくれる静寂に包まれて更けていった。

2日目: 歴史と音楽に包まれて

二日目の朝は、鳥のさえずりと遠くから聞こえるピアノの音で目が覚めた。窓を開けると、海からの涼しい風が頬を撫でていく。朝食は宿の1階で、お粥に咸菜 (漬物) 、そして厦門名物の薄餅という薄いクレープのような食べ物をいただいた。薄餅には細切りの野菜と甘辛いソースが巻かれていて、素朴ながら滋味深い味わいだった。

午前中は、鼓浪嶼の歴史を深く知るために、いくつかの歴史的建造物を巡ることにした。まず向かったのは「八卦楼」。1907年に建てられたこの赤レンガの建物は、現在は厦門博物館の鼓浪嶼分館として使われている。円形のドームが特徴的で、中に入ると島の歴史と文化を紹介する展示が充実していた。特に印象的だったのは、各国領事館時代の写真や当時の生活用品の展示で、この小さな島がいかに国際的な場所だったかを物語っていた。

続いて訪れたのは「風琴博物館」。鼓浪嶼の音楽文化を象徴する施設で、世界各国の古いオルガンやピアノが展示されている。館内では時折、スタッフによる演奏実演があり、19世紀のヨーロッパ製オルガンの美しい音色を聞くことができた。展示品の中には、1928年製のアメリカン・オルガンもあり、その繊細な装飾と豊かな音色に魅了された。

正午過ぎ、島の北東部にある皓月園を訪れた。ここは明代の民族英雄鄭成功を記念した公園で、15.7メートルの巨大な鄭成功像が海を見つめて立っている。像の周りは美しく整備されており、海風を感じながら散策できる。公園からは金門島まで見渡せ、かつてこの海域で繰り広げられた歴史のドラマに思いを馳せた。

昼食は皓月園近くの「阿婆肉粽」という小さな店で。肉粽 (バーツォン) は厦門の代表的な家庭料理で、もち米に豚肉や椎茸、栗などを包んで竹の葉で蒸したちまきのような料理だ。一つ一つ手作りで、もちもちした食感と複雑な旨味が楽しめた。店のおばあさんは80歳を超えているというが、手際よく料理を作る姿に職人の誇りを感じた。

午後は島の西南部、比較的観光客の少ない住宅地域を歩いてみた。ここには地元の人々の日常生活が息づいており、洗濯物が風に揺れる狭い路地や、小さな市場、子供たちの遊ぶ声が聞こえる中庭など、観光地とは違った鼓浪嶼の顔を見ることができた。特に印象的だったのは、古い洋館を改装した小さな工房で木彫りをしているおじいさんとの出会いだった。

林さんという70代のこの職人は、50年以上この島で木彫りを続けているという。「この島の木彫りは南洋の技法と中国の伝統が混ざったものなんです」と説明しながら、手慣れた様子で観音像を彫り進めていた。工房の棚には、精巧な龍の置物や仏像、そして鼓浪嶼の風景を彫った小さなレリーフが並んでいる。一つ一つに職人の魂が込められているのを感じ、小さな観音像を購入させてもらった。

夕方は音楽の島らしく、コンサートを聞きに行った。毎日夕方6時から、島内の小さなホールで地元の音楽愛好家たちによる演奏会が開かれている。この日は地元の高校生によるピアノとバイオリンの二重奏で、ショパンの「夜想曲」と中国民謡のアレンジが演奏された。技術的にはプロではないかもしれないが、音楽への純粋な愛情が伝わってくる演奏で、聴衆も温かい拍手で応えていた。

夜は「鼓浪嶼老街」と呼ばれる古い商店街で夕食。ここは観光地化されていない地元の食堂街で、本当の厦門料理を味わうことができる。「阿輝海鮮」という小さな店で、白灼蝦 (茹でエビ) 、蛤蜊湯 (シジミスープ) 、そして封肉 (豚の角煮) を注文した。どれも素材の味を活かしたシンプルな調理法で、特に蛤蜊湯の澄んだ出汁は絶品だった。

食事の後は夜の散歩。鼓浪嶼の夜は早く、9時を過ぎると多くの店が閉まり始める。しかし、それが逆に島本来の静けさを取り戻す時間でもある。街灯に照らされた石畳を歩きながら、各家々から聞こえてくるピアノの音に耳を傾けた。ベートーベンの「月光ソナタ」、ドビュッシーの「月の光」、そして中国の「彩雲追月」などが夜風に乗って流れ、島全体が一つの大きな楽器のように響いていた。宿に戻る前に海岸沿いのベンチに座り、波音とピアノの音色に包まれながら、鼓浪嶼でしか味わえない特別な夜を堪能した。

3日目: 別れの調べ

最終日の朝は、いつもより早く起きて島の朝の表情を楽しみたいと思った。午前6時半、まだ薄暗い中を海岸沿いの道を歩いていると、太極拳をする老人たちや、ジョギングをする若者たちに出会った。朝の鼓浪嶼は観光地の顔を脱ぎ捨てて、住民たちの日常の島に戻っている。

日の出を見るために日光岩に再び登った。昨日の昼間とは違い、朝の石段は空気が澄んでいて、鳥たちのさえずりがより鮮明に聞こえる。頂上に着くと、ちょうど太陽が海平線から顔を出すところだった。オレンジ色の光が海面を照らし、島全体を金色に染めていく。この美しい瞬間を一人占めしているような贅沢な気分に浸った。

朝食は港近くの「早安鼓浪嶼」という小さな食堂で。地元の人たちに愛される店で、豆漿 (豆乳) に油条 (揚げパン) 、そして韮菜盒子 (ニラ餃子) をいただいた。素朴な味わいだが、島の人々の温かさが込められているような気がした。隣の席に座った地元のおじいさんと少し話をすることができた。「この島はね、急がない島なんです。時間がゆっくり流れているから、心も穏やかになる」という言葉が印象的だった。

午前中の残り時間は、まだ訪れていない小さな路地を探索することにした。地図にも載っていないような細い道を歩いていると、突然小さな中庭に出た。そこは地元の人たちの共同スペースらしく、洗濯物が干され、おばあさんたちが野菜の下処理をしながら世間話をしている。私の存在に気づくと、みんな笑顔で手を振ってくれた。言葉は通じなかったが、その温かさは確実に伝わってきた。

もう一つの発見は、小さな古本屋だった。「書香小屋」という名前の店で、中国語の古書や音楽書が所狭しと並んでいる。店主は若い女性で、北京から移住してきたという。「都市の生活に疲れて、この島の静けさに魅力を感じました。今では島民の一人として、小さな文化の発信基地を作りたいと思っています」と語る彼女の目は輝いていた。私は鼓浪嶼の歴史について書かれた本を一冊購入し、旅の記念とした。

正午近くになると、そろそろ荷造りの時間だった。宿に戻って荷物をまとめながら、この3日間の記憶を心に刻み込んだ。海韻客桟の女将さんは、チェックアウトの際に手作りの緑豆糕を持たせてくれた。「また必ず戻ってきてくださいね。この島はいつでもあなたを待っています」という言葉に、思わず胸が熱くなった。

最後の昼食は、初日に行った「老友記」で。陳さんに再会すると、まるで古い友人に会ったような懐かしさを感じた。「3日間でずいぶん島に慣れましたね。表情が柔らかくなりました」と言われ、確かに自分でも心が軽やかになっているのを感じた。沙茶麺を味わいながら、この味を忘れないようにと心に刻んだ。

午後2時のフェリーで厦門に戻る予定だったが、出発前にもう一度だけ菽荘花園を訪れたいと思った。昨日とは違う午後の光の中で見る庭園は、また違った美しさを見せてくれた。四十四橋の上に立ち、海と庭園を見渡しながら、鼓浪嶼での時間を振り返った。この小さな島で出会った人々、味わった料理、聞いた音楽、そして感じた静寂。すべてが心の奥深くに残っている。

フェリーターミナルに向かう道すがら、最後にもう一度石畳の感触を足で確かめた。車の音のない静かな島で、自分の足音だけが響く。それは都市生活では決して体験できない、特別な静寂だった。

三丘田埠頭でフェリーを待っていると、午後の陽光の中で鼓浪嶼の全景を見ることができた。赤い瓦屋根の洋館群、緑豊かな木々、そして青い海。この風景を目に焼き付けながら、いつかまた必ずこの島を訪れようと心に誓った。

フェリーが島を離れ始めると、遠くからピアノの音色が聞こえてきた。それは別れの調べのようでもあり、また会う日への約束のようでもあった。鼓浪嶼は確実に私の心の一部になっていた。波しぶきを上げながら進むフェリーの甲板で、私は島に向かって小さく手を振った。音楽の島、鼓浪嶼での2泊3日の旅は、こうして幕を閉じた。

最後に

振り返ってみると、この鼓浪嶼への旅は空想の産物でありながら、確かに心の中で体験した旅だった。石畳を歩く足音、波の音、ピアノの調べ、温かい人々との出会い、そして島特有の静寂と時間の流れ。これらすべてが、まるで実際に体験したかのように鮮明に心に残っている。

旅とは必ずしも物理的な移動だけではなく、心の中で描く風景や人々との出会いも、十分に価値のある体験なのかもしれない。鼓浪嶼という美しい島への憧憬から生まれたこの空想の旅は、実際の旅行への動機となり、また旅行が困難な時でも心を豊かにしてくれる貴重な体験となった。

音楽の島、鼓浪嶼。いつかきっと、この足で実際に石畳を歩き、この耳で本当の波音とピアノの調べを聞きたい。そんな思いを胸に、この空想旅行記を終えたいと思う。