青い街の誘い

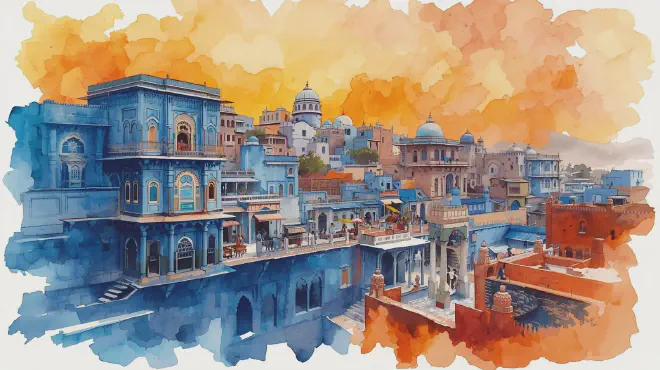

タール砂漠の入り口に佇むジョドプール。この街を「ブルーシティ」と呼ぶ理由は、メヘランガル城塞の足元に広がる旧市街の家々が、まるで空から降り注いだ青い絵の具で彩られたかのように見えるからだ。15世紀、ラーオ・ジョーダによって築かれたこの街は、シルクロードの要衝として栄え、今もなおラージャスターン州の誇り高き文化を色濃く残している。

乾燥した大地に根ざした人々の営みは、厳しい自然環境と美しく調和している。青い家々は単なる装飾ではなく、強い日差しを和らげ、虫を遠ざける実用的な知恵でもある。マハラジャたちが築いた壮麗な宮殿と、庶民の生活が息づく下町が共存するこの街で、私は三日間を過ごすことにした。砂漠の風が運んでくる物語に耳を傾けながら。

1日目: 城塞の影に宿る記憶

デリーから夜行列車で約12時間。朝の6時過ぎ、ジョドプール駅のプラットフォームに降り立った瞬間、乾いた空気が肌を包んだ。まだ涼しい朝の空気の中に、既にスパイスと砂埃の匂いが混じっている。駅前のリキシャワーラーたちの呼び声が響く中、私は予約していたハヴェリを改装したホテルへと向かった。

旧市街への道のりは、まさに時間旅行のようだった。舗装された道路から次第に石畳の細い路地へと変わり、両側の建物の色が茶色から青へとグラデーションを描いていく。リキシャが進むにつれて、頭上に聳えるメヘランガル城塞の存在感が増していく。120メートルの岩山の上に築かれたその姿は、まるで大地から生えてきた巨大な石の花のようだった。

ホテルに荷物を置いて、まずは腹ごしらえ。近くの小さな食堂で、ラージャスターンの朝食として有名なカチョリを注文した。揚げパンの中にスパイシーなダルが詰められたこの料理を、甘いチャイと一緒にいただく。店主のおじいさんは片言の英語で「ジョドプール、初めて?」と尋ね、私がうなずくと嬉しそうに微笑んだ。彼の皺だらけの手が器用にチャイを注ぐ様子を見ていると、この街に根ざした人々の暮らしの重みを感じる。

午前中は旧市街を歩いて回った。サルダール市場の周辺は既に活気に溢れ、香辛料売りの店先には色とりどりのスパイスが小山のように積まれている。ターメリックの鮮やかな黄色、赤唐辛子の燃えるような赤、コリアンダーシードの温かな茶色。店主たちは慣れた手つきで客の求めに応じて香辛料を混ぜ合わせ、紙袋に包んでいく。その手際の良さと、長年培われた経験による絶妙な配合に見惚れてしまう。

青い壁に囲まれた迷路のような路地を歩いていると、時折開けた場所に出る。そこから見上げるメヘランガル城塞は、まるで空に浮かんでいるかのような錯覚を起こさせる。午前の太陽に照らされた城壁は、赤茶色の砂岩が温かな光を放ち、青い街並みとの対比が美しいコントラストを描いている。

昼過ぎ、いよいよメヘランガル城塞へと向かった。急峻な坂道を登りながら、途中で振り返ると、青い街並みが眼下に広がっている。一軒一軒の家が個性的な青の濃淡を持ち、それらが組み合わさって一つの巨大な青いタペストリーを織り上げているようだった。

城塞の入り口では、オーディオガイドを借りた。日本語版もあり、マハラジャの末裔である現在の所有者が自ら解説を担当しているという贅沢さに驚く。厚い城門をくぐると、そこは別世界だった。中庭を囲む宮殿の壁面は精緻な彫刻で覆われ、数百年前の職人たちの技術の高さに圧倒される。

特に印象的だったのは、シーシュ・マハル (鏡の間) だった。天井や壁面に埋め込まれた無数の小さな鏡が、わずかな光でも部屋全体を幻想的に照らし出す。当時のマハラジャたちがここで催した夜会の華やかさを想像すると、時の流れの不思議さを感じずにはいられない。

武器庫には、象の鼻を模した装飾が施された銃や、宝石がちりばめられた剣が展示されている。それらは単なる武器ではなく、権力と富の象徴でもあった。一つ一つの武器に込められた職人の魂と、それを所有したマハラジャたちの野望を思うと、歴史の重層性を感じる。

午後遅く、城塞の最上階から眺める夕日は格別だった。西の空が茜色に染まり始めると、青い街並みも次第に紫がかった色合いに変わっていく。タール砂漠から吹いてくる風が頬を撫で、遠くからアザーンの美しい旋律が聞こえてくる。イスラム教徒の夕刻の祈りの時間だ。この瞬間、私は確かにジョドプールという街の一部になったような気がした。

夜は旧市街の小さなレストランで夕食をとった。ラール・マース (羊肉のカレー) とバーティ・チュルマ (小麦粉の団子と甘いお菓子のセット) という、ラージャスターンの伝統料理を注文した。ラール・マースは見た目の赤さほど辛くなく、むしろ深い旨味が印象的だった。チュルマの素朴な甘さは、スパイシーな料理の後の口直しに最適で、この土地の人々の食の知恵を感じる。

食事をしながら、隣のテーブルに座っていた地元の老人と片言の英語とヒンディー語で会話を交わした。彼は長年この街で楽器職人として働いており、シタールやタブラを作り続けているという。「音楽は魂の言葉だ」と彼は言い、実際に小さなシタールを持参して即興演奏を聞かせてくれた。レストランの他の客たちも自然と演奏に聞き入り、その場は温かな音楽の輪に包まれた。言葉は通じなくても、音楽という共通言語があることの素晴らしさを実感した夜だった。

2日目: 砂漠の風と職人の技

二日目の朝は、ホテルの屋上テラスで迎えた。青い街並みの向こうに、朝日がゆっくりと昇ってくる。メヘランガル城塞は朝日を受けて黄金色に輝き、その威厳ある姿は何度見ても飽きることがない。朝の空気は澄んでいて、遠くまで見渡すことができる。この高い視点から見る青い街は、まるで詩人が描いた幻想的な絵画のようだった。

朝食後、私はオールドシティの職人街へと足を向けた。昨夜出会った楽器職人のおじいさんが、「明日の朝、工房においで」と誘ってくれたのだ。細い路地を縫って歩いていると、工房から響いてくる金属を叩く音、機織りの音、そして木を削る音が街全体のリズムを作り出している。

おじいさんの工房は、青い壁に囲まれた小さな中庭を持つ伝統的な家屋だった。中に入ると、様々な段階のシタールやタブラが所狭しと並んでいる。彼は60年以上この仕事を続けており、父親から受け継いだ技術をさらに息子に伝えているという。三世代にわたる職人の系譜が、この小さな工房に脈々と受け継がれているのだ。

「シタールの胴体にはカボチャを使うんだ」と彼は説明しながら、乾燥させたカボチャを手に取った。「この土地の乾燥した気候が、最高の音響効果を生み出す」。実際に製作過程を見せてもらいながら、楽器ひとつを作るのに半年以上かかることを知った。弦を張る繊細な作業、装飾を施す根気のいる彫刻、すべてが手作業で行われる。大量生産の時代にあっても、ここには時間をかけて丁寧に物を作る文化が息づいている。

午前中いっぱいをその工房で過ごし、実際にシタールの演奏も教えてもらった。複雑な弦の配置と独特の奏法に最初は戸惑ったが、おじいさんの患者強い指導のおかげで、簡単なラーガ (旋律) を奏でることができるようになった。音楽を通じて、この街の文化の深層に触れることができた貴重な体験だった。

昼食は工房の家族と一緒にいただいた。おじいさんの妻が作ってくれたダル・バーティ・チュルマは、レストランで食べたものとは一味違う家庭の温かさが込められていた。シンプルな材料でありながら、長年の経験に基づく絶妙な味付けに感動した。食事中、家族みんなで私の日本の話を興味深そうに聞いてくれ、逆に彼らの日常生活について教えてもらった。言葉の壁を越えて、人と人との心の交流があることの素晴らしさを改めて感じた。

午後は、ジョドプール郊外のオシアンへ足を延ばした。8世紀から12世紀にかけて建てられたヒンドゥー教とジャイナ教の寺院群が点在するこの場所は、まさに砂漠の中のオアシスのような存在だった。サッチヤー・マータ寺院の精巧な彫刻は、千年以上の時を経てなお美しさを保っている。特に、ダンサーの躍動感あふれる彫刻は、石に命を吹き込んだかのような生命力に満ちていた。

寺院の境内では、地元の巡礼者たちが熱心に祈りを捧げている。年老いた女性が小さな孫の手を引いて寺院を巡る姿、若い男性が真剣な表情で神像に向かって手を合わせる姿。信仰というものが人々の日常生活にどれほど深く根ざしているかを実感した。私も靴を脱いで寺院の中に入り、静寂の中で心を落ち着ける時間を持った。

オシアンからの帰り道、タール砂漠の一部を通った。どこまでも続く砂丘と、その間に点在するアカシアの木々。過酷な環境でありながら、そこには独特の美しさがある。夕方の斜光を受けた砂丘は、まるで巨大な彫刻作品のような陰影を描いていた。砂漠という環境が、この地域の人々の性格や文化にどのような影響を与えてきたのかを考えながら、車窓の景色を眺めていた。

夕刻、ジョドプールの街に戻ると、夕日がメヘランガル城塞を黄金色に染めていた。城塞の下にある時計台 (ガンタ・ガル) 周辺の市場は、一日で最も活気づく時間帯だった。野菜売り、果物売り、衣類店、土産物屋。それぞれの店で商売人と客が値段交渉をする声が響き、まるでオーケストラの演奏のようなにぎやかさだった。

夜の食事は、街で評判のルーフトップ・レストランで。メヘランガル城塞を眺めながらの食事は、まさに贅沢の極みだった。ケララ・チキン (ココナッツカレー) とナン、そしてラッシー。料理の味もさることながら、ライトアップされた城塞の美しさに心を奪われた。夜風が心地よく、遠くから聞こえてくる街の音も含めて、すべてが調和した完璧な夜だった。

3日目: 別れの朝と心に刻まれた青

最終日の朝、私は早起きしてもう一度旧市街を歩いた。朝の5時過ぎ、街はまだ静寂に包まれている。昨日までの賑やかさが嘘のように、青い家々は静かに朝を迎えていた。路地の奥から聞こえてくるのは、どこかの家庭でのお祈りの声、そして遠くで鳴く鳥の声だけ。

この静寂の中で、青い壁がより一層鮮やかに見えた。朝日が斜めに差し込む路地では、青い壁に描かれる影のコントラストが美しい幾何学模様を作り出している。同じ青でも、時間帯や光の角度によって全く違った表情を見せることに改めて気づいた。これが、この街が人々を魅了し続ける理由の一つなのだろう。

朝食は、初日に訪れた同じ食堂で。店主のおじいさんは私のことを覚えていてくれて、「もう帰るのか?」と残念そうな顔をした。三日間の短い滞在だったが、彼にとっても私は単なる観光客以上の存在になっていたのかもしれない。最後のチャイを味わいながら、この街での出会いの一つ一つを思い返していた。

午前中は、まだ訪れていなかったウメイド・バワン宮殿へ向かった。20世紀に建てられたこの宮殿は、メヘランガル城塞とは対照的にアール・デコ様式の近代的な建築だった。現在はホテルと博物館として使われており、マハラジャの豪華な生活を垣間見ることができる。

宮殿の中でも特に印象的だったのは、時計のコレクションだった。世界各国から集められた精巧な時計の数々は、時を刻むという機能を超えた芸術品としての価値を持っている。それらの時計が今も正確に時を刻み続けている姿に、時間という普遍的な概念と、それを形にした人間の創造性を感じた。

宮殿の庭園は広大で手入れが行き届いており、砂漠の街にこれほど緑豊かな空間があることに驚いた。クジャクが優雅に歩き回り、その美しい羽根を時折広げて見せてくれる。インドの国鳥でもあるクジャクをこれほど間近で見るのは初めてで、その神秘的な美しさに見とれてしまった。

午後、ついに荷物をまとめて駅へ向かう時間がやってきた。ホテルをチェックアウトする際、フロントの青年が「ジョドプールはいかがでしたか?」と尋ねてきた。「素晴らしかった」と答えると、彼は誇らしげに微笑んだ。地元の人々が自分たちの街に持つ誇りと愛情を感じる瞬間だった。

駅へ向かうリキシャの中で、青い街並みを最後に眺めた。この三日間で、私はこの街の様々な顔を見ることができた。朝の静寂、昼の賑わい、夕暮れの美しさ、夜の幻想的な雰囲気。そして何より、この街に暮らす人々の温かさと誇り。短い滞在だったが、ジョドプールという街が私の心の中に確実に根付いたことを感じていた。

駅のプラットフォームで列車を待ちながら、この三日間の出来事を振り返った。楽器職人のおじいさんとの出会い、家族との食事、寺院での静寂な時間、砂漠の夕日、ルーフトップレストランでの夜景。どれも特別な体験だったが、それらを特別にしたのは、出会った人々との心の交流だったように思う。

夜行列車がホームに入ってきた。車窓から見えるジョドプールの街の灯りが次第に遠ざかっていく。メヘランガル城塞のライトアップも小さくなり、やがて見えなくなった。しかし、心の中では今もあの青い街並みが鮮明に蘇ってくる。

最後に

この旅は架空のものであり、実際に私がジョドプールを訪れたわけではない。しかし、この文章を書きながら、私は確かにあの青い街を歩き、スパイスの香りを嗅ぎ、職人の温かい手に触れ、砂漠の風を感じていた。

旅とは、必ずしも物理的な移動だけを意味するものではないのかもしれない。心が動き、想像力が羽ばたき、未知の世界に思いを馳せることもまた、一つの旅の形なのだろう。この空想の旅を通じて、私はジョドプールという街の魅力を探求し、そこに暮らす人々の生活に思いを寄せ、インドという国の文化の奥深さを感じることができた。

空想でありながら、これほどまでに鮮明で確かな体験として感じられるのは、人間の想像力の素晴らしさだろう。そして同時に、言葉という道具の持つ力でもある。文字の連なりが、読む人の心の中に新しい世界を創り出し、そこで本当の体験のような感動を生み出すことができる。

いつの日か、この空想の旅が現実のものとなり、実際にジョドプールの青い街を歩く日が来ることを願いながら、この旅行記を締めくくりたい。その時、きっと現実は想像以上に豊かで複雑で、予想もしなかった驚きに満ちているに違いない。それまでは、この心の中のブルーシティで、想像の翼を広げ続けていこう。