はじめに

スロベニアという国の名前を口にするとき、多くの人は首をかしげる。バルカン半島の小さな国、旧ユーゴスラビアの一部だった場所。しかし、その小さな国土には驚くほど多様な自然が凝縮されている。アルプスの山々、アドリア海の海岸線、そして無数の鍾乳洞。特にポストイナは、この国が誇る地下世界の玄関口として知られている。

ポストイナ鍾乳洞は、総延長24キロメートルにも及ぶヨーロッパ最大級の鍾乳洞システムの一つだ。200万年という途方もない時間をかけて、ピヴカ川が石灰岩を削り続けて生み出した地下の大聖堂。洞窟内を走る小さな電車、「洞窟鉄道」で有名なこの場所は、年間60万人もの人々を迎え入れる。

しかし、ポストイナの魅力は洞窟だけではない。カルスト地形が織りなす独特の風景、中世の面影を残すプレドヤマ城、そして何より、穏やかで温かいスロベニアの人々との出会い。この小さな町で過ごす2泊3日は、きっと忘れがたい記憶となるはずだった。

1日目: 地下世界への扉が開かれる日

リュブリャナから南西へ車で約1時間、緑豊かな丘陵地帯を抜けてポストイナの町に到着したのは午前10時頃だった。町の規模は思っていたより小さく、人口5,000人ほどのこぢんまりとした場所。しかし、町の中心部にある観光案内所の前には、既に各国からの観光客が集まっていた。

宿泊先のホテル・ヤマは、鍾乳洞入口から徒歩3分という絶好の立地にある家族経営の小さなホテルだった。チェックインを済ませ、部屋に荷物を置いてから、早速ポストイナ鍾乳洞へ向かった。

午後1時、洞窟鉄道の駅で待っていると、やがて小さな電車がゆっくりと現れた。1884年に開通したこの鉄道は、洞窟観光用としては世界初の地下鉄道だ。木製の座席に腰を下ろし、薄暗いトンネルへと入っていく。最初は人工的に掘られたトンネルだが、やがて自然の洞窟へと変わっていく。ひんやりとした空気が頬を撫で、気温は一年を通じて10度前後に保たれているという説明がガイドから聞こえてくる。

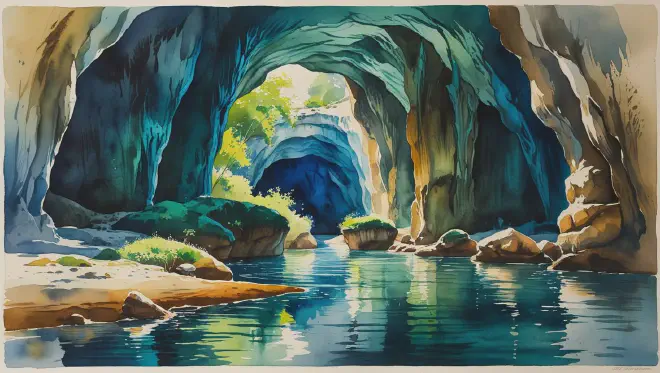

電車から降りて徒歩での探索が始まると、そこには言葉を失うほどの光景が広がっていた。高さ数十メートルにも及ぶ鍾乳石が、まるで古代の神殿の柱のように立ち並んでいる。「ブリリアント」と呼ばれる真っ白な鍾乳石、「スパゲッティホール」と名付けられた細長い鍾乳石の集合体。ライトアップされた洞窟は、自然が創り出した芸術品そのものだった。

特に印象的だったのは、「コンサートホール」と呼ばれる巨大な空間だった。ここでは実際にクラシックコンサートが開かれることもあるという。天井の高さは40メートル、音響効果は抜群だそうだ。静寂の中に響く水滴の音が、まるで天然のメトロノームのように時を刻んでいる。

洞窟見学を終えて地上に戻ったのは午後4時過ぎ。急に明るい太陽の光が目に飛び込んできて、しばらく目を細めていた。地下世界から戻ってきたような、不思議な感覚だった。

夕食は、ホテルから歩いて5分ほどの場所にある「ガストハウス・マルコフ」という家庭的なレストランで取った。スロベニア料理の代表格である「クラニスカ・クロバサ」 (クライナ地方のソーセージ) と「ジュリクロフィ・ズ・オレヒ」 (クルミソースのニョッキ) を注文した。クロバサは燻製の香りが豊かで、噛むごとに肉汁があふれ出す。ニョッキは手作りらしく、もちもちとした食感にクルミの風味がよく合っていた。

地元の白ワイン「ヴィパヴスカ・ドリナ」を合わせながら、隣のテーブルに座っていた地元の老夫婦と会話を交わした。英語とドイツ語を交えながらの片言の会話だったが、彼らはこの土地の歴史について熱心に話してくれた。第二次世界大戦中、この洞窟はドイツ軍の燃料貯蔵庫として使われていたこと、戦後、パルチザン (レジスタンス) によって爆破されたこと、そして復旧に長い年月がかかったことなど。

夜8時頃ホテルに戻り、ロビーのソファでスロベニアの歴史について調べ物をしながら過ごした。ここは長い間、オーストリア・ハンガリー帝国の一部だった場所。ドイツ語の影響も強く、建物の様式や人々の気質にもその痕跡を感じる。窓の外では、街灯に照らされた静かな町並みが見えていた。

2日目: 城と森に囲まれた一日

朝7時に目が覚めると、窓の外には霧がかかっていた。スロベニアの朝は涼しく、6月でも薄手のセーターを羽織るほどだった。ホテルの朝食は質素だが心のこもったもので、手作りのパンに地元のハチミツ、チーズ、ハムが並んでいた。特に印象的だったのは、クリーミーで風味豊かなチーズ「トルミンスキ・シル」。これはスロベニア北西部の山岳地帯で作られる伝統的なチーズだという。

午前9時、プレドヤマ城へ向かった。ポストイナから車で10分ほどの距離にあるこの城は、123メートルの断崖絶壁に築かれた要塞だ。まるで岩山と一体化したかのような姿は、おとぎ話に出てくる城そのものだった。

城への入口で入場券を購入し、急な階段を上って城内へ。最初に迎えてくれたのは、甲冑を身にまとった騎士の等身大人形だった。この城には、15世紀に実在した騎士エラジェム・ルエガーの伝説が残っている。彼は当時のハプスブルク家に反抗し、この難攻不落の城を拠点として活動していたという。

城内の部屋を一つずつ巡りながら、中世の生活に思いを馳せた。武器庫、食堂、寝室、そして拷問室まで。当時の家具や調度品が復元されており、500年前の生活がありありと想像できる。特に印象的だったのは、城の奥にある自然の洞窟と繋がった部屋だった。城の背後には洞窟システムが広がっており、包囲されても水や食料の確保ができたという。

城の最上階からの眺望は息をのむ美しさだった。眼下にはヴィパヴァ谷の緑豊かな平野が広がり、遠くにはアルプスの山々が霞んで見える。風が頬を撫でて、鳥のさえずりだけが聞こえてくる静寂の中で、しばらくその景色に見入っていた。

午後1時頃、城の見学を終えて近くの「ガストハウス・プレドヤマ」で昼食を取った。「グラーシュ」 (ハンガリー風シチュー) と「ポティツァ」 (ナッツロール) を注文。グラーシュは牛肉がとろとろに煮込まれ、パプリカの香りが効いた温かい料理だった。ポティツァは伝統的なスロベニアのデザートで、薄い生地にクルミやケシの実のペーストを巻いた菓子パン。素朴な甘さが心にしみた。

午後は、ラコフ・シュコツィアン地域自然公園を散策した。ここはポストイナからバスで30分ほどの場所にある、カルスト地形の典型的な風景が見られる公園だ。石灰岩の台地に点在するドリーネ (陥没穴) 、地下を流れる川、そして草原に放牧される牛たち。

公園内の遊歩道を歩いていると、「ラコフ・シュコツィアン洞窟」の入口に辿り着いた。ここはポストイナ鍾乳洞ほど観光地化されていない、より野性的な洞窟だ。懐中電灯を持参した少人数のガイドツアーに参加し、洞窟の奥深くまで探検した。天井から垂れ下がる鍾乳石、床から立ち上がる石筍、そして地底を流れる清流。電灯を消すと、完全な暗黒の世界が広がった。

洞窟の奥で、「ホライモリ」と呼ばれる洞窟に棲む両生類に出会った。この透明に近い白い小さな生き物は、ヨーロッパでのみ生息する貴重な固有種だ。長い年月をかけて洞窟環境に適応し、目は退化しているが、触覚と化学感覚が非常に発達している。「ヒューマン・フィッシュ」 (人間魚) とも呼ばれるこの生き物を見ていると、進化の神秘を感じずにはいられなかった。

夕方6時頃、公園を後にしてポストイナの町に戻った。夕食は昨日とは違う店、「レストラン・オテル・クラス」で取った。ここの名物は「イドリヤ・ジュリクロフィ」 (イドリヤ風ニョッキ) 。イドリヤは水銀鉱山で有名な町で、鉱山労働者の妻たちが作り始めた料理だという。手作りのニョッキに、羊肉のラグーとクルミソースがかかった伝統料理。素朴だが奥深い味わいだった。

食後、町の中心部を散歩した。日が長いスロベニアの6月、午後9時を過ぎてもまだ薄明るい。町の人々は仕事を終えて家路についており、カフェのテラスでは地元の人たちがビールを飲みながら談笑している。そんな日常の風景を眺めながら、この小さな町の穏やかな時間の流れを感じていた。

3日目: 別れの朝と心に残る風景

最終日の朝は快晴だった。ホテルの窓から見える空は抜けるような青さで、遠くの山々もくっきりと見えている。チェックアウトまでの時間を使って、もう一度町の中を歩いてみることにした。

午前8時、ホテルを出て町の中心部へ向かった。まだ店は開いていないが、早朝の清々しい空気の中を歩くのは気持ちが良い。教会の鐘楼から時を告げる鐘の音が響いてくる。聖ヘルマゴラ教会という小さな教会で、18世紀に建てられたバロック様式の美しい建物だった。

教会の前にある小さな広場では、地元の農家が朝市を開いていた。新鮮な野菜、果物、チーズ、パンなどが並んでいる。言葉は通じないが、笑顔で接してくれる農家のおばさんから、ラズベリーとブルーベリーを購入した。採れたてのベリーは甘酸っぱく、口の中に初夏の香りが広がった。

午前10時にホテルに戻り、チェックアウトを済ませた。フロントの女性が、滞在はどうだったかと英語で尋ねてくれた。「Čudovito」 (素晴らしい) とスロベニア語で答えると、彼女は嬉しそうに微笑んだ。この3日間で覚えた数少ないスロベニア語の一つだった。

出発前に、最後にもう一度ポストイナ鍾乳洞の周辺を散策した。昨日とは違う角度から洞窟の入口を眺め、この地下世界がどれほど巨大で神秘的なものかを改めて感じた。洞窟の上に広がる森も美しく、ブナやトウヒの木々が風に揺れている。

鍾乳洞の売店で、お土産を購入した。ホライモリをモチーフにした小さな置物と、地元で作られたハチミツ。ハチミツは「リンデンハニー」 (菩提樹のハチミツ) で、この地域の特産品だという。淡い色合いで、上品な甘さが特徴的だった。

午前11時、リュブリャナへ向けて出発した。車窓から見えるカルスト地形の風景を眺めながら、この3日間を振り返っていた。地下世界の神秘、断崖絶壁の古城、穏やかな人々との出会い、そして素朴で温かい料理の数々。短い滞在だったが、スロベニアの魅力を十分に感じることができた。

特に印象に残っているのは、洞窟の中で出会ったホライモリだった。何万年もの間、暗闇の中で生き続けてきた小さな生き物。環境に適応し、独自の進化を遂げた彼らの姿は、この土地の歴史そのものを象徴しているように思えた。

リュブリャナに近づく頃、車窓の風景も変わってきた。なだらかな丘陵地帯から、より平坦な都市近郊の景色へ。しかし心の中には、ポストイナの静かな町並み、プレドヤマ城の雄姿、そして地下に広がる幻想的な世界がしっかりと刻み込まれていた。

空想でありながら確かに感じられたこと

この旅は、私の想像の中で紡がれた物語だった。実際にはポストイナの土を踏むことも、鍾乳洞の冷たい空気を肌で感じることも、地元の人々と言葉を交わすこともなかった。しかし、この2泊3日は確かに私の心の中に存在している。

スロベニアという国の持つ多様性と美しさ、ポストイナ鍾乳洞の神秘性、プレドヤマ城の歴史的ロマン、そして何より、小さな町で出会った人々の温かさ。これらすべてが、想像の中でありながらも、リアルな体験として記憶に刻まれている。

旅とは、必ずしも実際に足を運ぶことだけではないのかもしれない。その土地の歴史を学び、文化を理解し、人々の暮らしに思いを馳せること。そして何より、そこで過ごす時間を心から楽しむこと。そんな気持ちがあれば、空想の旅もまた、確かな体験となり得るのだろう。

ポストイナで過ごした3日間は、私にとって忘れがたい旅となった。いつか機会があれば、今度は本当にその土地を訪れてみたい。そのとき、この空想の記憶と現実の体験が、どのように重なり合うのか。それもまた、旅の楽しみの一つなのかもしれない。